41 ウチダ 補中益気湯 煎じ薬

41 ウチダ 補中益気湯 煎じ薬

ウチダ和漢薬 »

≪医薬品≫

対面販売買物代行・詳細 »

ウチダ和漢薬 »

≪医薬品≫

対面販売買物代行・詳細 »

|

|

(Mainly treatment) (Mainly treatment)脾虚証・中気下陥(消化代謝機能減退・内臓下垂・子宮脱・脱肛・眼筋無力)/甘温除熱の代表方剤/補気昇陽の代表方剤 |

|

●夏バテ、やせ過ぎ、疲労倦怠の漢方といえば、補中益気湯です。 ●疲れやすくて、手足がだるく、食欲のない人。食べないとからだがもたないが、もうひとつ食欲が出ない。疲れやすく、手足がだるい。このような人の喘息、腎炎や膀胱炎にも。 ●また、かぜがこじれて治らず、長期間のどのいたみがとれない人にもよい。慢性病で、味覚が少しマヒし、食欲にムラがあり疲労、脱力感のある人。 ●ウチダ補中益気湯煎じ薬は、漢方薬の中では「補剤」の1つとされ、あまり胃腸が丈夫でなく疲れやすい方で、倦怠感がある方や虚弱体質の方、また、病後で体力が弱っている方に効果があります。冷たいものの飲み過ぎ、食べ過ぎにも注意が必要です。 ●補中益気湯は他の補剤とは異なり、地黄のような胃腸に負担を掛ける生薬が配合されていないので、高齢者や胃腸機能が低下した方にも気軽に使用できます。 ●肺の働きを強める漢方薬です。 ●元気が無く、汗をかきやすく、朝起きのつらい人に用います。脾(胃腸)と肺の働きを高めて、元気をつける薬です。 |

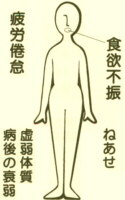

| 【適応症】低血圧症、慢性胃腸炎、慢性肝炎、胃アトニー、脱肛、産後の子宮復古不全、病後あるいは手術後の回復期、夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、子宮下垂、陰萎、半身不随、多汗症、結核性疾患および病後の体力増強、胃弱、貧血症、虚弱体質、腺病質、疲労倦怠、病後の衰弱、ねあせ、胸部疾患の体力増強、胃腸機能減退、慢性気管支炎、慢性下痢。 |

|

【妊娠・授乳の注意】 ●習慣性流産の予防には、補中益気湯+当帰芍薬散をよく使用します。 |

従って、この期間のご注文の発送は1月5日(木)以降になります。

| 商品番号 | 規格 | 本体価格 | 税込価格 | 数量 | カゴに入れる↓ |

|---|---|---|---|---|---|

| k1052 | 30日分 | 14,980円 | 15,729円(税込) |

|

|

電話注文 » |

FAX注文 » |

メール注文 » |

直接来店 » |

●ご注文は、上記買物カゴ、電話、Fax、またはE-メールで承ります。 ご注文方法等・詳細 » ご注文方法等・詳細 »

|

|

【診断のポイント】 1.手足倦怠 2.言語軽微 3.眼勢無力 4.口中生白沫 5.失食味 6.好熱物 7.当臍動悸 8.脉散大而無力 このうち2~3の症状があれば用いてよいです。 |

補中益気湯は、次の証の方に最適です。 ●気虚 »

●気虚 »●気陥(気虚下陥) » ●出血・気虚(気不摂血・脾不統血) » ●肺気虚 » ●中気下陥(脾気下陥) » ●脾肺気虚 »

|

|

|

【効能効果】(efficacy)(健康保険上) 元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて疲れやすいものの次の諸症: 疲労倦怠、食欲不振、虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ。 |

中医薬(漢方薬)は、自然の植物や動物などを原料とした複数の生薬を処方した薬剤です。補中益気湯の構成生薬は、体によい下記の10種類です。 滋養強壮作用のある人参と黄耆、水分循環をよくする蒼朮、炎症をひく柴胡、血行をよくして貧血症状を改善する当帰、のどの痛みや痔を治す升麻、胃腸の働きをよくする陳皮や生姜などです。 日本薬局方 オウギ(黄耆)4.0g 日本薬局方 ソウジュツ(蒼朮)4.0g 日本薬局方 ニンジン(人参)4.0g 日本薬局方 トウキ(当帰)3.0g 日本薬局方 サイコ(柴胡)2.0g 日本薬局方 タイソウ(大棗)2.0g 日本薬局方 チンピ(陳皮)2.0g 日本薬局方 カンゾウ(甘草)1.5g 日本薬局方 ショウマ(升麻)1.0g 日本薬局方 ショウキョウ(生姜)0.5g |

食前または食間に服用してください。

食前または食間に服用してください。食間とは…食後2~3時間を指します。 大人は1袋(1日分)につき水600ml(約3合3勺)を加え、あまり強くない火にかけ300ml(約1合7勺)に煮詰め、袋を取り出し、2~3回に分けて食前1時間または食間空腹時に温服します。 |

|

身も心も疲れ切った方をたちまち元気に(笑顔になる漢方薬)

身も心も疲れ切った方をたちまち元気に(笑顔になる漢方薬)

|

41歳女性、やや小柄、未婚。 ・現代病名:肝機能障害 | |

|

|

27歳の婦人。 ・現代病名:虚労盗汗 | |

|

|

愛知県名古屋市。32歳/男性。 ・現代病名:失禁 | |

|

|

37歳の男性。身長175cm・体重58kg。 ・現代病名:疲労感 | |

|

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

●本剤は、李東垣(りとうえん)著「内外傷弁惑論」(ないがいしょうべんわくろん)(金時代)収載の処方に基づいて作られた煎じ薬です。 ●中は脾胃即ち、消化吸収に関する消化管を指し、気は飲食摂取によって得られる精力・活力を、意味します。本方はその薬効より中を補い、気を益するとして補中益気湯と名付けられました。 ①「疲れやすくて、手足がだるく、食欲のない人」の胃腸病や多くの慢性病の体力増強に用います。 ②高齢者の「中気下陥」の症状、即ち、大・小便の失禁や脱肛などに使用します。 ③喘息、鼻炎、アトピー性皮膚炎などに、体力・免疫力の増強の目的で用います。 ●補中益気湯を服用していると体力が出て、元気が回復するので、医薬の中の王者であるということから「医王湯」という別名があります。 |

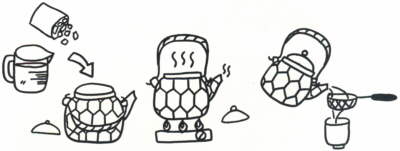

煎じ方その1

煎じ方その1

●土びん、ガラス製のポット、またはアルミやかんを使用して下さい。

注意:生薬には、タンニンを含有するものが多く、鉄びんの場合には鉄サビと化学反応して沈殿を起こすなど薬液に影響があるので使用しないで下さい。

●専用の自動煎じ器などを利用するのも良いです。

※ウチダの自動煎じ器『煎治』へ

煎じ方その2

煎じ方その2

●土びん、またはアルミやかんに1日分(1袋)と約600ml(コップ3杯)の水を入れ、フタをあけたまま約半量(300ml)になるまでトロ火(弱火)で約30~40分煎じて下さい。

●できた薬液は、熱いうちに茶こしか、ガーゼで濾し、1日2~3回に分けて飲みます。また、服用時にはなるべく温かくして飲んで下さい。

●後で飲む分は、冷まして冷蔵庫に保管し、飲むときに電子レンジなどで温めて下さい。魔法ビンなど保温容器に入れておくのも良いです。

●1日分を煎じたら、すぐに濾しましょう。そのまま放置しておくと、成分が必要以上に抽出されて、害を及ぼすことがあります。

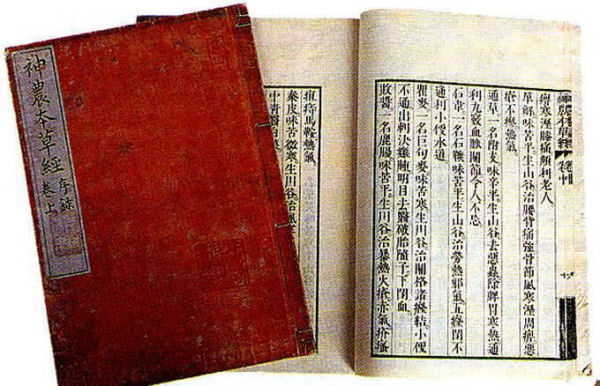

神農本草経

神農本草経中医薬学の基礎となった書物です。植物薬252種、動物薬67種、鉱物薬46種の合計365種に関する効能と使用方法が記載されています。

【頁内目次】…クリックして下さい。写真は上海の街並。

煎剤…生薬に水を加えて煎じ(煮出し)、生薬の成分を抽出させた熱い煎じ薬を薬として飲むものです。

煎剤…生薬に水を加えて煎じ(煮出し)、生薬の成分を抽出させた熱い煎じ薬を薬として飲むものです。 〈肝機能障害〉

〈肝機能障害〉 〈虚労盗汗〉

〈虚労盗汗〉

氣虚 »

氣虚 » 〈失禁〉

〈失禁〉 〈虚弱な人の疲労感〉

〈虚弱な人の疲労感〉